Dornröschen, Thalia, Zellandine und die schlafende Schönheit im Wald

Wer kennt es nicht, das Märchen von Dornröschen, die durch den Fluch einer bösen Fee in einen tiefen Schlaf versetzt und von einem Prinzen wachgeküsst wird? Auch wenn der Disney-Film schon etwas älter ist (1959), ist er vermutlich die bekannteste Version dieses Märchens, das seitdem immer wieder neu verfilmt und verarbeitet wurde. Ebenso bekannt ist wohl die Version der Gebrüder Grimm. Allerdings gibt es bedeutende Unterschiede zwischen den Versionen, und mehr noch, weniger bekannte Vorversionen dieses Märchens, die teilweise aufeinander aufbauen, spannende Entwicklungen zeigen und ebenso seltsame bis verstörende Wechsel und Gemeinsamkeiten in ihrer Kernaussage aufweisen.

Die Grimm-Version

Fangen wir bei den Gebrüdern Grimm an. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm begannen um 1806 mit ihrer Arbeit. Sie schrieben keine Märchen, sondern sammelten und bearbeiteten sie. Zu diesem Zeitpunkt kursierten unzählige Märchen und von diesen unzähligen Varianten im deutschen Raum, die meistens mündlich weitergegeben wurden. Die Quelle der Grimms für Dornröschen war Marie Hassenpflug, die auch viele weitere Märchen beisteuerte.

Das Märchen beginnt bei den Gebrüdern Grimm mit einem Königspaar, das täglich darüber klagt, keine Kinder zu haben. Eines Tages begegnet die Königin beim Baden einem Frosch – in einer früheren Version einem Krebs –, der ihr die Erfüllung ihres Wunsches in Form einer Tochter verspricht. Kein Jahr später bringt die Königin tatsächlich eine Tochter zur Welt. Hier ist erwähnenswert, dass die Tochter an dieser Stelle noch nicht „Dornröschen“ genannt wird. Sie ist einfach die „Königstochter“.

Der König ist so außer sich vor Freude, dass er ein großes Fest mit allen Verwandten und Freunden feiern möchte. Aber nicht nur diese, sondern auch die „weisen Frauen“ seines Reiches will er einladen. Nun hat das Königspaar nur zwölf goldene Teller, aber es gibt dreizehn weise Frauen im Königreich. Offenbar kann man einer weisen Frau kein Silber zumuten, und so ist die einzige Lösung, eine von ihnen nicht einzuladen. Das Fest wird gefeiert und die zwölf eingeladenen weisen Frauen teilen Wundergaben an das Kind aus: Tugend, Schönheit, Reichtum und, so die Formulierung: alles, was auf der Welt zu wünschen ist – weil man offenbar als Königskind noch nicht genug Gutes vom Leben zu erwarten hat.

Als die elfte gerade ihren Wunsch ausgesprochen hat, platzt die dreizehnte weise Frau herein. Aus Rache dafür, dass sie nicht eingeladen wurde, spricht sie nur einen Satz aus: „Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen.“ In der anschließenden Totenstille legt sie ihren dramatischen Abgang hin.

Daraufhin meldet sich die zwölfte weise Frau zu Wort. Sie hat noch keinen Wunsch ausgesprochen. Zwar kann sie den Fluch nicht aufheben, aber sie kann ihn abmildern: Statt zu sterben, soll die Königstochter lediglich für 100 Jahre schlafen. Spannend finde ich, dass manche diesen Teil des Märchens vergessen zu scheinen: Die dreizehnte Frau (oder Fee in manchen Versionen) ist nicht diejenige, die 100 Jahre Schlaf über Dornröschen ausspricht – nein, sie verflucht sie mit dem Tod.

Dem König reicht die Abmilderung des Fluches nicht. Er will seine Tochter beschützen, und so lässt er alle Spindeln im gesamten Königreich einsammeln und verbrennen – vermutlich ein herber Schlag für die Textilindustrie. Die Königstochter wächst auf, und alle Wünsche der übrigen weisen Frauen gehen an ihr in Erfüllung: Sie ist wunderschön, tugendhaft, freundlich, klug und alle lieben sie.

An ihrem fünfzehnten Geburtstag sind ihre Eltern zufällig nicht zuhause – seltsam, es ist schließlich ihr Geburtstag. Ich persönlich wäre zudem nach dieser Prophezeiung ziemlich paranoid und würde meine Tochter keinen Tag allein lassen, solange sie fünfzehn ist. Aber offenbar sind die Eltern sicher, dass sie alle Vorsorge getroffen haben. Weil die Königstochter sich langweilt (schlimmster Geburtstag ever), läuft sie im Schloss herum und gelangt schließlich zu einem alten Turm mit einer Wendeltreppe. Am oberen Ende ist eine Tür mit einem Schloss, in dem ein verrosteter Schlüssel steckt. Sie öffnet die Tür und findet im Raum dahinter eine alte Frau am Spinnrad, die Flachs spinnt.

Nun muss man bedenken, dass die Königstochter noch nie in ihrem Leben ein Spinnrad gesehen hat – schließlich hat ihr Vater alle Spindeln und damit auch alle Spinnräder verbannt – und sie ist völlig fasziniert davon. Sie fragt die alte Frau nach dem „Ding, das so lustig herumspringt“ und nimmt es in die Hand. Es ist natürlich die Spindel, und kaum hat sie diese angefasst, geht der Fluch in Erfüllung. Sie sticht sich, sinkt auf ein Bett (das praktischerweise gerade neben ihr steht) und fällt in einen tiefen Schlaf.

Gemeinsam mit der Königstochter schläft auch das ganze Schloss ein, obwohl die zwölfte weise Frau eigentlich nur den 100-jährigen Schlaf der Königstochter vorausgesagt hat. Das Königspaar, das gerade heimgekommen ist (vielleicht, weil ihnen eingefallen ist, dass sie den Geburtstag ihrer Tochter vergessen haben?), schläft direkt im Thronsaal ein, alle Bediensteten, alle Pferde im Stall, alle Hunde, die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an der Wand. Sogar das Feuer „schläft ein“, was auch immer das bedeutet, der Wind rings ums Schloss legt sich, und der Koch, der gerade den ungeschickten Küchenjungen misshandeln will, schläft mitten im Haareziehen ein.

Im Laufe der Jahre wächst schließlich eine Dornenhecke um das Schloss, die dieses sogar komplett überwuchert, so dass nicht einmal mehr die Fahne auf dem Dach zu sehen ist. Das schlafende Schloss wird schnell zur Legende. Hier fällt im Märchen zum ersten Mal der Name „Dornröschen“, denn man erzählt sich von einer wunderschönen schlafenden Königstochter mit diesem Namen. Offensichtlich bezieht sich dieser Name also auf die Dornenhecke, die das Schloss umgibt, nicht auf ihren Geburtsnamen, und womöglich steckt ein wenig Hoffnung darin: In jeder Dornenhecke muss es eine Rose geben, oder? Viele Königssöhne versuchen ihr Glück und wollen durch die Dornen ins Schloss gelangen, aber sie alle bleiben in den Dornen hängen und – sterben. Jepp, sie sterben. In dem Versuch, eine einzige Prinzessin zu retten, hat die zwölfte Frau also unzählige Königssöhne in den Tod geschickt. Aber gut, es hat sie auch keiner gezwungen, in die Hecke zu springen.

Nach langen Jahren, tatsächlich genau hundert Jahre nach Beginn des Fluchs, kommt wieder mal ein Königssohn durchs Land und hört von einem alten Mann die Geschichte von Dornröschen. Der alte Mann erwähnt auch, dass bereits viele junge Männer in der Dornenhecke gestorben sind. Der Königssohn schert sich nicht darum und kündigt an, dass er die Hecke durchdringen will, um, Zitat, „das schöne Dornröschen zu sehen“. Mit anderen Worten, er will nur mal gucken.

Der Königssohn kommt zum Schloss, und wie durch ein Wunder werden die Dornen zu Blumen und öffnen ihm von selbst den Weg – in manchen Versionen werden sie hinter ihm wieder zur Hecke, in anderen bleibt der Weg offen. Er läuft durch Hof und Schloss und sieht die schlafenden Tiere und Menschen, die alle mitten in ihren Aktivitäten eingeschlafen sind. Er findet König und Königin im Thronsaal und läuft weiter, bis er den Turm findet. Dort findet er auch Dornröschen, und sie ist so schön, dass er nicht anders kann, als sie zu küssen. Wie man das so macht, wenn man eine Frau im Koma findet.

Dornröschen wacht sofort auf, sieht ihn und freut sich, einen fremden Mann in ihrem Schlafzimmer zu sehen. Tatsächlich wird nicht viel über diese erste Begegnung berichtet, außer dass Dornröschen den Königssohn anlächelt. Gemeinsam gehen sie hinunter ins Schloss, wo nach und nach alles andere erwacht – sogar das Feuer brennt wieder, und der Koch kann endlich damit fortfahren, den Küchenjungen zu misshandeln (warum auch immer dieses Detail beschrieben wird). Dornröschen und der Prinz heiraten, und beide leben vergnügt bis an ihr Ende.

Vergleich

Wer jetzt die Disneyfilm-Version vor Augen hat, dem werden ein paar Unterschiede auffallen: Bei Disney sind es keine weisen Frauen, sondern Feen mit magischen Kräften. Überhaupt geht es im Film viel um Magie, während Magie im Märchen nicht erwähnt wird – es wird nur von „guten Wünschen“ und einem „bösen Spruch“ gesprochen. Es sind auch nicht zwölf bzw. dreizehn, sondern nur drei bzw. vier Feen. Ebenso unterscheidet Disney klar zwischen den drei guten und der einen bösen Fee – in der Grimm-Version ist die dreizehnte Frau streng genommen nicht böse, sondern nur beleidigt, und hier geht es wohl eher um den Gedanken, dass man mächtige Wesen/weise Frauen/Feen mit Respekt behandeln sollte, da es sonst schlimme Folgen hat – also eher eine Anlehnung an alten germanischen Volksglauben oder Göttersagen und weniger an das, was wir heute unter Magie verstehen. Offenbar entwickelte sich diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse aber schon sehr früh: Das Kinderlied „Dornröschen war ein schönes Kind“ aus den 1890er Jahren, das die Geschichte sehr verkürzt und kindgerecht erzählt, spricht ebenfalls von einer bösen Fee.

Im Märchen scheinen Dornröschens Eltern damit zufrieden zu sein, alle Spindeln vernichtet zu haben, damit ihr Kind sicher ist. Im Disney-Film muss Dornröschen versteckt im Wald aufwachsen und kommt erst an ihrem Geburtstag zurück ins Schloss. Die Disney-Version macht in meinen Augen wenig Sinn: Im Märchen ist das gesamte 15. Lebensjahr der Prinzessin verflucht, im Film wird explizit ihr 16. Geburtstag bis zum Sonnenuntergang als der Zeitraum genannt, an dem der Flucht sich erfüllt. Entsprechend hätte sie im Schloss aufwachsen und ihren Geburtstag hinter Schloss und Riegel mit den Feen als Wächterinnen verbringen können. Stattdessen bringen die Feen sie noch vor Sonnenuntergang ins Schloss – und lassen sie dann prompt allein, sodass sie im letzten Moment dem Fluch zum Opfer fällt. Hier ist es die böse Fee, die dafür sorgt, dass die Prinzessin doch noch auf eine Spindel trifft, nicht irgendeine zufällige alte Frau. Ein weiterer Unterschied ist die Rolle der weisen Frauen und der Feen: Während die weisen Frauen im Märchen mehr die Rolle eines Orakels einnehmen und nach ihren Sprüchen nicht mehr auftauchen, üben die Feen im Film bis zum Schluss einen Machtkampf aus.

Das liegt vermutlich an einem weiteren wichtigen Unterschied: Im Disney-Film wird der Fluch gebrochen. Dornröschen schläft keine 100 Jahre, sondern nur ein paar Stunden, und es ist ein Liebeskuss, der sie weckt. Der Küssende ist ein Prinz, mit dem sie seit ihrer Geburt verlobt ist (was überhaupt nicht creepy ist). Zusätzlich hat sie ihn zufällig genau an diesem Tag im Wald getroffen, und beide haben sich ineinander verliebt, allerdings ohne zu wissen, wer der jeweils andere ist. Nachdem der Fluch eingesetzt hat, reitet der Prinz zum Schloss, und zwar nicht nur, um sein Glück zu versuchen oder „mal zu gucken“, sondern um die Frau zu retten, die er liebt. Im Märchen der Grimms wird der Fluch streng genommen nicht gebrochen – oder anders formuliert: Er wird erst nach seinem Ablauf genau zum festgesetzten Zeitpunkt nach 100 Jahren gebrochen. Der Prinz muss auch nicht erst die böse Fee bekämpfen und besiegen (überhaupt erfährt die dreizehnte Frau keinerlei „Strafe“ im Märchen), und er muss sich auch nicht mit dem Schwert durch die Dornen kämpfen (die im Märchen ganz natürlich wachsen, während sie im Film ein Werk der bösen Fee sind), sondern wird sogar ohne Widerstand hindurchgelassen, im Gegensatz zu allen Prinzen vor ihm. Hier gibt es also keinen Kampf zwischen Gut und Böse, sondern zentral ist eher der Gedanke der richtigen Person, die zum richtigen Zeitpunkt eintrifft. Im Disney-Film wird der Liebeskuss von der dritten Fee als das Mittel genannt, um den Fluch zu brechen, während er im Spruch der zwölften weisen Frau nicht vorkommt.

Deutung des Märchens

Die Gebrüder Grimm selbst zogen eine Parallele zu einer Sage aus einer isländischen Sagensammlung, der Lieder-Edda, über Brunhilda – in manchen Sagen ist sie eine Walküre, in anderen eine mächtige Herrscherin mit besonderen Kräften. In dieser speziellen Legende ist sie hinter einem Flammenwall gefangen und will den Mann heiraten, der den Flammenwall durchdringen kann. Auch hier geht es nicht um einen Kampf zwischen Gut und Böse, sondern um den Gedanken der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt. Entsprechend könnte auch der Kuss im Grimm-Märchen symbolisch gemeint sein: Erst der Richtige durchdringt den Wall – in diesem Fall keinen aus Flammen, sondern einen aus Dornen – und nur, weil er der Richtige ist, kann sein Kuss Dornröschen wecken.

Jetzt ist natürlich die Frage: der Richtige in welchem Sinne? Das Grimm-Märchen von Dornröschen wird oft als Metapher für das sexuelle Erwachen und den Übergang von Kind zu Frau gedeutet: Das Mädchen sticht sich mit 15 Jahren an einer Spindel und blutet – 15 Jahre war damals ungefähr der Zeitpunkt, zu dem Pubertät und damit Menstruation begann, etwas später als heutzutage. Damals gab es für eine werdende Frau nur einen relevanten Mann in ihrem Leben, und zwar den Mann, der ihr Ehemann werden würde – mit anderen Worten: den Richtigen. Dornröschen muss also auf diesen „Richtigen“ warten, der zum „richtigen Zeitpunkt“ zu ihr kommen wird, also dann, wenn sie voll zur Frau herangereift und damit bereit für die Ehe ist – symbolisiert durch die hundert Jahre und die vielen Männer, die vor Ablauf der Frist gescheitert sind. Als Dornröschen erwacht, ist sie kein Kind mehr, sondern eine Frau, was durch die sofortige Hochzeit unterstrichen wird, die wiederum auch den Beginn ihrer Sexualität bedeutet. Andere Deutungen sehen hier die Konventionen der Zeit: Eine junge Frau trug nichts aktiv dazu bei, einen Ehemann zu finden, sondern musste passiv warten – oder wie im Märchen: schlafen –, bis der Richtige kam und sie „wachküsste“. Dabei darf man in all diesen Deutungen kein prüdes Bild unterstellen. Tatsächlich ist der Gedanke für die damalige Zeit recht modern: Die Eltern, die scheinbar nachlässig am Tag der Flucherfüllung unterwegs sind und schließlich einschlafen, unfähig, den Fluch zu verhindern, stehen dafür, dass Eltern das sexuelle Erwachen ihrer Kinder nicht aufhalten können, weil Sexualität ganz natürlich zum Leben dazugehört. Tatsächlich führt es eher zu Schaden, wenn man es versucht: Im Märchen wollen die Eltern das „Unglück“ verhindern, indem sie alle Spindeln verbrennen. In der Metapher entspräche das dem Versuch, das Kind vor Sex zu bewahren, indem man ihm nichts darüber erzählt. Das führt am Ende aber dazu, dass die Königstochter nicht weiß, womit sie es zu tun hat, als sie die Spindel im Turm sieht. Mit anderen Worten: Hätte man sie ordentlich aufgeklärt, statt sie naiv und unwissend zu lassen, hätte sie das „lustig herumspringende“ Ding nicht so vorschnell angefasst (ohne hier jetzt zweideutig werden zu wollen).

Manche Deutungen gehen so weit, das kleine Turmzimmer als Vagina und den rostigen Schlüssel, mit dem Dornröschen es öffnet, als entjungfernden Sexualakt zu sehen. Meine Meinung: Man kann auch ein bisschen zu viel in die Dinge reininterpretieren – zumal es in diesem Fall eher auf Selbstbefriedigung statt auf Sex hinauslaufen würde, schließlich ist es Dornröschen, die den „Schlüssel“ umdreht.

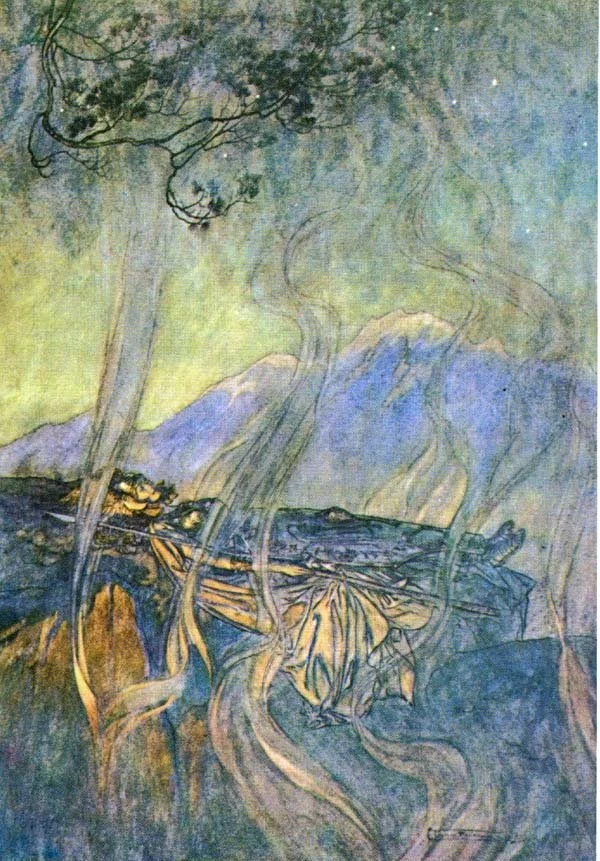

Wilhelm Grimm und Jacob Grimm, 1847Marie Hassenpflug, 1812Brunhilda von Arthur Rackham (1867-1939)

Brunhilda im Feuer, von Arthur Rackham

Charles Perrault, gemalt von Charles Le Brun

Entwicklung des Märchens

Charles Perrault

Wie bereits erwähnt, stammt die Version der Grimms aus dem Bericht von Marie Hassenpflug, der anschließend von den Gebrüdern Grimm bearbeitet und erweitert wurde. Man geht allerdings davon aus, dass Marie selbst eine Geschichte wiedergab, die sie als Kind gehört hatte und an die sie sich nur noch dunkel erinnerte, und zwar an eine Geschichte des französischen Schriftstellers und Märchensammlers Charles Perrault (1628 bis 1703).

Perraults Version trägt den Titel „La Belle au bois dormant“ (Die Schöne, die im Wald schlief). Seine Version ist sehr viel ausführlicher und geht auf Details ein – so werden zum Beispiel alle guten Wünsche an die neugeborene Prinzessin genau aufgelistet, Gefühle und Interaktionen zwischen den Personen werden beschrieben, und hier und da fällt sogar ein Satz, der die Botschaft des Märchens vertiefen und erklären soll.

Perraults Märchen beginnt sehr ähnlich wie das der Grimms: Ein König und eine Königin wünschen sich seit Jahren verzweifelt ein Kind. Der Ton ist hier um einiges „christlicher“: Sie versuchen es mit Heilbädern, Gelübden, Wallfahrten und Gebeten – nichts hilft. Schließlich wird die Königin doch noch schwanger. Der König feiert auch nicht einfach ein Fest, sondern lädt zur Taufe ein. Hier sind es sieben Feen, die eingeladen werden – tatsächlich ist hier also Disney näher dran. Die Feen bekommen nicht nur goldenes, sondern mit Juwelen besetztes Geschirr. Auch hier trifft eine weitere Fee ein, und es gibt einen guten Grund für die fehlende Einladung: Man hatte seit 50 Jahren nichts von ihr gehört und hielt sie für tot. Auch hier ist allerdings nicht genug vom guten Geschirr da, und so gibt man der alten Fee unter vielen Entschuldigungen ganz normales Porzellan. Sie ist tödlich beleidigt, was eine der jüngeren Feen bemerkt. Sie ahnt, dass die alte Fee einen bösen Wunsch aussprechen wird, und versteckt sich, um diesen später zu entkräften. Die Fee, die den Fluch entkräftet, spricht nun nicht nur von hundert Jahren Schlaf, sondern auch davon, dass ein Königssohn die Prinzessin erlösen wird – aber, ganz wichtig: Von einem Kuss ist nicht die Rede.

Der König lässt nun wie bei den Grimms alle Spindeln vernichten und verbietet das Spinnen unter Todesstrafe. Die Prinzessin findet auch hier eine alte Frau im Turm, die sich ohne weitere Erklärung über das Verbot hinwegsetzt und am Spinnrad sitzt. Die Prinzessin sticht sich an der Spindel, als sie selbst spinnen möchte, und schläft ein, woraufhin die alte Frau entsetzt um Hilfe ruft. Von allen Seiten kommen Bedienstete und versuchen vergeblich, die Prinzessin wieder zu wecken. Der König sieht ein, dass der Fluch unvermeidbar war, und lässt seine Tochter auf ein prächtiges Bett mit Gold- und Silberschmuck legen.

Die gute Fee, die den Fluch abgemildert hat, taucht wieder auf und schlägt vor, das gesamte Schloss mit seinen Bewohnern in Schlaf zu versetzen, damit die Prinzessin bei ihrem Erwachen nicht allein ist. König und Königin verabschieden sich von ihrer Tochter und verlassen das Schloss – mit anderen Worten, sie sterben lange bevor ihre Tochter wieder erwacht. Die Fee lässt nicht nur eine Dornenhecke, sondern auch dichte Bäume um das Schloss wachsen, um die Schlafende zu schützen.

Hundert Jahre später reitet ein Königssohn aus einer anderen Familie durch den Wald, um zu jagen. In einem nahe gelegenen Dorf fragt er nach den Türmen, die aus dem dichten Gestrüpp im Wald ragen. Zuerst hört er viele wilde Geschichten von Geistern, Menschenfressern und Zauberern, die dort hausen sollen. Ein alter Bauer erzählt ihm jedoch die Geschichte der schlafenden Prinzessin (die hier nicht Dornröschen genannt wird) und von dem Königssohn geweckt werden soll, für den sie bestimmt ist. Der Königssohn wird dadurch von Abenteuerlust und Liebe ergriffen und beschließt, sich die Sache anzusehen.

Wie auch bei dem Grimm-Märchen öffnen sich Wald und Dornenhecke vor ihm von allein. Hier wird noch hinzugefügt, dass diese sich hinter ihm sofort wieder verschließen und seinem Gefolge den Weg versperrt. Nur er allein als der Richtige darf eintreten.

Der Prinz läuft wie im Grimm-Märchen durch das schlafende Schloss und findet schließlich die junge Prinzessin in ihrem Bett. Er sinkt neben ihr auf die Knie, und die Prinzessin erwacht, „weil das Ende der Verzauberung gekommen war.“ Mit anderen Worten, er bricht den Fluch nicht, sondern ist nur zur rechten Zeit am rechten Ort. Ganz wichtig: Hier gibt es keinen Kuss.

Die Prinzessin sieht ihn und macht ihm sofort den scherzhaften Vorwurf, dass er ganz schön lange auf sich hat warten lassen. Er ist verlegen und stottert eine ungeschickte Liebeserklärung. In Perraults Version erhalten die beiden nun die Gelegenheit, ein paar Stunden miteinander zu sprechen und sich zumindest ein wenig kennenzulernen.

Auch der Rest der Erzählung ist ausführlicher als die Grimm-Version: Der Prinz bemerkt die nach 100 Jahren veraltete Kleidung der Prinzessin, die ihn an seine Großmutter erinnert, sagt aber nichts. Die Bediensteten im Schloss wachen auf, und weil alle nach 100 Jahren Schlaf einen riesigen Hunger haben (was irgendwie verständlich ist), kochen sie erstmal etwas – offenbar sind die Vorräte mit „eingeschlafen“ und nicht weggeschimmelt. Die Prinzessin und der Prinz gehen nach unten, um erstmal etwas zu essen. Danach werden sie prompt verheiratet und ins Schlafzimmer zurückgescheucht. Das Märchen bleibt hier vage und erklärt nur, dass Dornröschen nicht schlafen kann, weil sie schließlich gerade erst 100 Jahre Schlaf hinter sich hat, und der Prinz deshalb auch nicht viel schläft. Ganz bestimmt, um sich mit ihr im Schlafzimmer weiter zu „unterhalten“.

An dieser Stelle kommt der Hauptunterschied zur Grimm-Version: Das Märchen endet hier noch nicht. Am nächsten Morgen bricht der Prinz auf und reitet ohne seine Frau nach Hause, wo sich seine Eltern bereits Sorgen gemacht haben. Er verschweigt er seine heimliche Hochzeit und erzählt stattdessen, er habe sich bei der Jagd im Wald verirrt. Sein Vater glaubt ihm, seine Mutter nicht. Als Grund für sein Schweigen wird genannt, dass seine Mutter von Menschenfressern abstammt und der König sie nur wegen ihres Geldes geheiratet hat. Kleine Kinder stellen für sie eine große Versuchung dar, und sie muss sich sehr zusammennehmen, um nicht über sie herzufallen. Klingt nach der perfekten Kandidatin für eine Königin.

Der Prinz fährt zwei Jahre lang fort, immer wieder auf die „Jagd“ zu gehen. In Wahrheit besucht er immer wieder seine geheime Ehefrau, die er dabei auch zweimal schwängert (weil sie wahrscheinlich zu intensiv geredet haben). Sie bekommt ein Mädchen namens Morgenröte und einen Sohn namens Tageslicht.

Erst als der alte König stirbt und der Prinz damit zum König wird, offenbart er seine geheime Frau und die gemeinsamen beiden Kinder und bringt sie aus dem verwilderten Waldschloss zu sich nach Hause. Wenig später muss er in den Krieg ziehen und vertraut die Sorge um sein Reich und um seine Frau und Kinder ausgerechnet seiner Mutter an. Es kommt natürlich, wie es kommen muss: Die Mutter schickt sofort nach dem Aufbruch des jungen Königs seine Frau, die nun Königin ist, und die Kinder in eine dunkle Waldhütte. Dann geht sie zum Hofmeister und sagt ihm, er solle ihr für den nächsten Tag das Mädchen Morgenröte töten und kochen.

Der Hofmeister ist verständlicherweise ein bisschen entsetzt. Er geht gehorsam mit einem Messer los, kann den Mord aber nicht übers Herz bringen, als er das lachende Kind sieht, und schlachtet stattdessen ein Lamm, um es der Königsmutter vorzusetzen. Das kleine Mädchen versteckt er bei seiner Frau.

Wenig später hat die Königsmutter wieder Lust auf gebratenes Kind und schickt den Hofmeister los, um den Jungen Tageslicht zu kochen. Wieder bedient sich der Hofmeister eines Tricks und schlachtet stattdessen einen jungen Ziegenbock.

Die Königsmutter ist aber noch nicht fertig. Kurz darauf will sie auch noch die junge Königin fressen. Der Hofmeister ist nun ein bisschen überfordert, denn ein Schäfchen als Kind ausgeben ist noch realistisch, aber die junge Königin ist erwachsen und damit etwas zäher und größer. Deshalb beschließt er, tatsächlich die Königin zu kochen, um sein eigenes Leben zu retten. Er geht mit dem Messer zu ihr hin und erklärt ihr, was er vorhat. Sie will sich fügen und ihren geliebten Kindern in den Tod folgen, da sie glaubt, ihre Kinder seien entführt und ermordet worden – offenbar hat der Hofmeister sie nicht in seinen brillanten Plan eingeweiht. Er bricht daraufhin zusammen und erzählt ihr die ganze Geschichte. Erst jetzt fällt ihm ein, dass er ein Reh schlachten könnte, und so tut er genau das. Die Königin bringt er zu seiner Frau und vereint sie wieder mit ihren Kindern.

Die Königsmutter verspeist das Reh, das sie für ihre Schwiegertochter hält. Ihrem Sohn will sie bei seiner Rückkehr erzählen, seine Frau und die Kinder seien von Wölfen gefressen worden. Dummerweise kommt sie am Haus des Hofmeisters vorbei und hört Kinderstimmen. Wütend erkennt sie die Täuschung. Also lässt sie im Schlosshof eine Tonne voll mit Kröten, Vipern, Nattern und Schlangen aller Art aufstellen, um die Königin, ihre Kinder, den Hofmeister mit seiner Frau und deren Magd dort vom Henker hineinwerfen zu lassen. Ein seltsamer Plan, da ihre Bosheit doch darin liegen soll, dass sie gerne Menschen frisst – und nun verschwendet sie gleich sechs gute Mahlzeiten.

Aber der junge König kommt in genau diesem Moment zurück und will empört wissen, was los ist. Seine Mutter ist so wütend über seine Rückkehr, dass sie selbst in die Tonne springt und stirbt. Der König ist traurig über den Tod seiner Monster-Mutter, freut sich aber, wieder mit seiner Familie vereint zu sein.

Das Märchen endet mit einer eigentümlichen Moral und beklagt, dass das „schwache Geschlecht“ heutzutage ja nicht mehr warten kann (wie die schlafende Prinzessin) und allzu schnell zum Traualtar strebt. Da eine Frau zu dieser Zeit keine andere mögliche Zukunft hatte, als möglichst vorteilhaft zu heiraten, stellt sich mir hier die Frage: Was soll sie stattdessen machen? Zudem ist es Perrault selbst, der aus der Prinzessin eine trotz allem Fünfzehnjährige macht, die wenig später Mutter wird und definitiv nicht freiwillig auf ihren Ehemann wartet.

So weit, so seltsam. Hier sieht man zum einen, dass Marie Hassenpflug offenbar große Teile der Geschichte ausgelassen hat, während die Grimms andere Stellen ausschmückten (siehe den sprechenden Frosch/Krebs). Hier wird auch deutlich, dass Disney in vielen Elementen auf Perrault zurückgreift, nicht auf die Grimms: Es sind Feen statt weise Frauen. Eine der Feen versetzt zusätzlich das ganze Schloss in Schlaf, damit die Prinzessin nicht allein ist. Außerdem trägt die Prinzessin in der Disney-Version den Namen Aurora, zu Deutsch: Morgenröte, wie die Tochter der Prinzessin bei Perrault.

Giambattista Basile

Bereits Perraults Version beruht auf einer Vorlage, und zwar auf der Erzählung „Sonne, Mond und Thalia“ des italienischen Schriftstellers Giambattista Basile, das Teil seiner Märchensammlung „Pentameron“ ist. Veröffentlich wurde diese erst nach seinem Tod um 1634. Und diese Version hat es wirklich in sich.

Die Erzählung von Basile beginnt ähnlich wie die der Grimms und die von Perrault: Einem König wird eine wunderschöne Tochter geboren (ihre Mutter wird interessanterweise an keiner einzigen Stelle in der Geschichte erwähnt). Im Gegensatz zu Perrault und den Grimms wird hier ihr Name genannt: Thalia bzw. Talia. Hier gibt es allerdings keine Feen oder weise Frauen, sondern der König lässt Wahrsager zusammenrufen, damit sie das Schicksal seiner Tochter voraussagen. Sie bringen auch keine guten Wünsche und Gaben mit, sondern nur eine Prophetie über das Schicksal der neugeborenen Prinzessin: Eines Tages wird ihr durch eine Flachsfaser großes Unglück erfahren, das allerdings nicht näher definiert wird. Insofern haben wir hier streng genommen keinen Fluch, sondern lediglich die Voraussage eines unglücklichen, wenn auch fluchähnlichen Ereignisses, das ohne den bösen Wunsch von irgendwem eintreffen wird. Außerdem ist es keine Spindel, die den „Fluch“ auslöst, sondern Flachs, womit das Motiv des „Stechens und Blutens“ wegfällt, während die Verbindung zum Spinnrad bleibt. Der König lässt daraufhin alles aus dem Schloss (nicht aus dem ganzen Land) entfernen, was in irgendeiner Weise mit Flachs zu tun hat, und damit auch Spinnräder – auch hier also bereits der Versuch, das Kind durch Kontrolle statt durch Aufklärung zu schützen.

Entsprechend erfüllt sich die Prophezeiung: Als Thalia eines Tages aus dem Fenster des Lustschlosses schaut, in dem sie sich gerade befinden, sieht sie eine alte Frau mit einem Spinnrad. Neugierig lässt sie die alte Frau ins Schloss holen und will selbst versuchen, am Spinnrad zu spinnen. Dabei gerät ihr eine Flachsfaser unter den Fingernagel und sie fällt zu Boden. Die alte Frau flieht erschrocken.

Der König findet seine Tochter und hält sie sofort für tot. Damit unterscheidet sich hier die Geschichte signifikant von den späteren wie auch früheren Versionen: Die Prophetie ist vage genug, dass der Vater nicht weiß, welches Unglück genau eintrifft. Denn im weiteren Verlauf wird klar, dass Thalia nur „schläft“ und wieder erwachen kann, während der Vater keine Hoffnung auf ein Brechen des „Fluchs“ hat.

Statt Thalia allerdings zu begraben, setzt der König sie auf den Thron und verlässt voller Trauer für immer das Lustschloss – was logisch wäre, hielte er sie tatsächlich für schlafend, aber höchst seltsam und verstörend ist, wenn er glaubt, dass sie dort nun langsam vor sich hin verwesen wird. Hier scheint sich das Märchen selbst im Weg zu stehen. Womöglich soll aber auch hier (in etwas umständlicher Weise) die Ablösung der Tochter von ihren Eltern gezeigt werden, denn in den Versionen von Perrault und den Grimms spielen die Eltern ab diesem Zeitpunkt auch keine Rolle mehr, ohne dass dafür eine Erklärung gegeben wird.

Eines Tages reitet ein junger König – wichtig: nicht Prinz – durch den Wald und findet zufällig das verlassene und zugewachsene Schloss. Sein Jagdfalke fliegt durch ein Fenster hinein, und als der König ihm folgt, findet im Thronsaal die schlafende Thalia. Zunächst versucht er, sie durch Rütteln und Anschreien zu wecken. Als das nicht klappt, trägt er sie zu einem Bett und, ich zitiere: „pflückte dort die Früchte der Liebe.“ Diesem Helden fällt also nichts Besseres ein, als sich an einer komatösen Frau zu vergehen und sie dann dort zurückzulassen, wo er sie gefunden hat. Soll heißen, er hält sie entweder für eine gut erhaltene Leiche, was ziemlich verstörend wäre, oder er hält sie tatsächlich für eine lebendige Frau, interessiert sich aber nicht, was weiter aus ihr wird, nachdem er seinen Spaß gehabt hat – was nicht weniger verstörend wäre.

Die schlafende Thalia wird durch diesen Gewaltakt schwanger und gebiert schließlich Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Die Kinder werden von Feen versorgt, die sie an die Brust der Mutter legen – hier also erneut der Wechsel zu Feen, deren Rolle sich allerdings auf die Versorgung von Thalia und ihren Kindern beschränkt und mit dem „Fluch“ selbst nichts zu tun hat. Als eines der Kinder eines Tages auf eigene Faust zur Milchquelle kriechen will, biegt es falsch ab und erwischt stattdessen einen Finger. Es fängt an zu nuckeln und zieht damit die Flachsfaser raus. Thalia erwacht und ist, verständlicherweise, überrascht über ihre Kinder und den Zustand des Schlosses, akzeptiert die Situation allerdings und freut sich über die Zwillinge.

Der König erinnert sich währenddessen an das verwunschene Schloss und die schöne Schlafende und reitet noch einmal dorthin, um sich erneut an ihr zu vergehen. Statt einer Schlafenden findet er aber die wache Thalia und erkennt die beiden Kinder als seine eigenen. Er gibt ihnen den Namen Sonne und Mond, denn offenbar hat Thalia ihren eigenen Kindern bis dahin keine Namen gegeben. Der König verrät Thalia schließlich, was er mit ihr gemacht hat. Thalia findet das ganz selbstverständlich in Ordnung und schließt einen Freundschaftsbund mit ihm. Tatsächlich weisen Sprache, Erzählweise und letztendlich das Ende des Märchens darauf hin, dass es sich insgesamt um eine romantische Liebesgeschichte handeln soll, wie auch immer man sich eine solche Deutung rechtfertigen will. Hier haben wir in gewisser Weise wieder das Element der sexuellen Naivität, nur in sehr düsterer Weise.

Die beiden verbringen ein paar schöne Tage miteinander (auch hier wird vermutlich nicht nur geredet). Anschließend reitet der König wieder nach Hause – zu seiner Ehefrau. Ja, richtig, der Mann ist verheiratet, wodurch es nicht gerade leichter wird, die „Liebesgeschichte“ weiter zu rechtfertigen. Genau wie der Prinz in Perraults Märchen hält er seine Zweitfamilie geheim. Offenbar hat Perrault hier Elemente übernommen, während er andere ausgelassen bzw. verändert hat, was dazu führt, dass seine Version nicht mehr wirklich Sinn ergibt. Zwar nennt auch Perrault einen Grund für die Geheimhaltung, aber da der zuvor besorgte Prinz die Gefährlichkeit seiner Mutter später plötzlich vergisst, wirkt dieser Grund seltsam konstruiert. Eine geheime Geliebte und zwei uneheliche Kinder als Geheimnis sind da schon nachvollziehbarer.

Der König spricht im Schlaf immer wieder die Namen seiner Zweitfamilie aus, und seine Ehefrau wird misstrauisch. Sie findet heraus, wo Thalia und die Kinder wohnen, und schickt einen Boten zu ihr. Dieser behauptet, der König habe ihn geschickt, weil er die beiden Kinder sehen will. Erneut haben wir hier den Aspekt der Naivität, denn Thalia gibt dem fremden Mann die Kinder arglos mit auf den Weg.

Die Königin will sich nun rächen. Sie ist allerdings keine Menschenfresserin, sondern eine Psychopathin. Nicht nur will sie sich an der unschuldigen Thalia und den Kindern statt an ihrem untreuen Ehemann rächen, sondern auch sie will die Kinder kochen – allerdings nicht, um sie selbst zu verspeisen, sondern um sie ihrem Mann vorzusetzen. Hier sieht man wieder, dass Perrault ein paar Elemente behalten und andere verändert hat, was dazu führt, dass die Geschichte bei ihm holprig wirkt – die Königsmutter wird umständlich zur Menschenfresserin erklärt, und ihr Hunger und Hass richten sich ausgerechnet auf ihre eigenen Enkelkinder und Schwiegertochter, während die makabere Rache der betrogenen Königin zumindest in gewisser Weise nachvollziehbar ist.

Hier sehen manche eine Parallele zu einer griechischen Sage, in der Zeus seine mit Zwillingen schwangere Geliebte Leto vor seiner eifersüchtigen Frau Hera zu verstecken versucht und damit scheitert. Tatsächlich ergibt diese Verknüpfung Sinn: Zum einen haben wir mit Zeus eine Figur, die nicht nur der eigenen Ehefrau (die zufällig auch seine Schwester ist, aber das ist eine andere seltsame Geschichte) untreu ist, sondern in manchen Fällen auch nicht vor Vergewaltigung zurückschreckt. Zum anderen haben wir mit Hera ein betrogenes Opfer, das zur Täterin wird, denn sie bestraft immer nur die (oft unschuldigen oder unwissenden) Affären-Partnerinnen und Opfer ihres Mannes sowie deren Kinder. Und wie die Königin in Basiles Märchen wird die betrogene Hera in der Regel als „die Böse“ dargestellt, während Zeus‘ Verhalten nicht weiter gedeutet und auch von seinen Opfern nicht angeprangert wird (auch dann nicht, wenn er seine schwangere Geliebte auffrisst, aber auch das ist eine andere seltsame Geschichte).

Der Koch bei Basile ist ähnlich wie der Hofmeister nicht bereit, die Kinder zu kochen, und ersetzt sie stattdessen heimlich durch ein Ziegenböcklein. Die Königin setzt ihrem Mann das Essen vor und reizt ihn mit verhüllten Andeutungen darüber, was er gerade isst. Der König versteht ihre Andeutungen nicht, wird wütend und zieht sich zum Schmollen in sein Landhaus zurück. Tatsächlich ist hier Perraults Version nachvollziehbarer. „Ich muss in den Krieg“ ist eindeutig ein besserer Grund als „meine Frau hat mich beim Abendessen genervt“, um mal für ein paar Tage zu verschwinden.

Die Königin lässt daraufhin Thalia holen, um sich auch an ihr zu rächen. Thalia kommt zum Schloss, in der Erwartung, den König zu treffen. Stattdessen trifft sie die Königin, die einen Scheiterhaufen für sie vorbereitet hat und ihr ankündigt, dass sie lebendig verbrannt werden soll. Hier erfolgt zum ersten Mal ein Moment der Erkenntnis bei Thalia, auch wenn dieser in der weiteren Handlung untergeht, denn sie erklärt der Königin, sie habe an der Untreue des Königs und den daraus resultierenden Kindern keinen Anteil gehabt. Um Zeit zu schinden, bittet Thalia darum, erst ihre Kleidung ablegen zu dürfen. Weil es sehr schöne und wertvolle Kleidung ist, gewährt die Königin diesen Wunsch und führt Thalia anschließend nackt zum Scheiterhaufen. Wie bei Perrault kommt auch hier im letzten Moment der König und verhindert die Hinrichtung. Anstelle von Thalia lässt er seine Ehefrau verbrennen. Auch hier ergibt die Handlung mehr Sinn als der Selbstmord der Königsmutter aus „Zorn“ – vielleicht wollte Perrault einen problematischen Muttermord vermeiden, während Basile mit einem Ehefrauenmord offenbar wenig Probleme hat. Der König heiratet schließlich Thalia, und die beiden und ihre Kinder leben glücklich bis an ihr Ende.

Die Geschichte endet mit den Worten: „Wem der Himmel wohlwill, dem gibt er das Glück im Schlafe.“ Ich betone noch einmal: Die Geschichte ist als romantische Liebesgeschichte gemeint. Tatsächlich ist es schwierig, Basiles Märchen nicht als erschreckend sexistische Geschichte zu lesen, selbst wenn man die Konventionen seiner Zeit beachtet: Basiles ist die einzige Version, in der die weisen Frauen/Feen/Göttinnen (siehe den nächsten Abschnitt) zu Männern werden, und seine Feen haben später allein die Rolle der Kinderversorgung. Thalias Mutter wird nie erwähnt, nur ihr Vater. Während der Kuss des Prinzen beim schlafenden Dornröschen wenigstens noch dazu dient, entweder ihre Beziehung einzuleiten oder den Fluch zu lösen, ist die Vergewaltigung Thalias ein rein selbstsüchtiger Akt, den der König später sogar noch einmal wiederholen will. Anschließend wird es dem Vergewaltiger zugestanden, seinen Kindern Namen zu geben, sozusagen als „Recht des Vaters“. Thalia wird ohne ersichtlichen Grund nackt zum Scheiterhaufen geführt. Die betrogene Ehefrau wird bereits vor ihrem Verbrechen durchweg als böse dargestellt und am Ende ohne Gerichtsverfahren von ihrem eigenen Mann getötet, so dass dieser nun seine Geliebte heiraten kann, während der König für sein eigenes Verbrechen keine Strafe, sondern sogar eine Belohnung erhält.

Auch bei Thalia haben wir gewissermaßen das Element der sexuellen Unschuld: Ihre erste „sexuelle Erfahrung“ (um mal sehr euphemistisch zu sein) mit dem König geschieht ohne ihr Wissen, und sie versteht nicht, wie ihre Kinder entstanden ist, auch wenn sie die beiden sofort als ihre eigenen annimmt. Als der König ihr von seiner Tat berichtet, sieht sie das nicht als Grund zur Sorge, sondern schließt Freundschaft mit ihm. Erst als sie mit der rachsüchtigen Ehefrau des Königs konfrontiert wird, von der sie bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste, erklärt sie, dass sie an der Zeugung ihrer Kinder nicht beteiligt war und somit keine Schuld trägt.

Zumindest aus der damaligen Sicht kann man auch hier den Gedanken des „richtigen Zeitpunkts“ sehen. Zum Zeitpunkt ihres ersten „Geschlechtsverkehrs“ war Thalia durch die Überbehütung ihres Vaters zu naiv und unwissend, um zu verstehen, was geschah. Erst als sie vor der wütenden Königin steht, wird ihr bewusst, dass Sex Konsequenzen haben kann, sowohl körperlich – ihre Kinder – als auch auf Beziehungsebene – die Eifersucht der Ehefrau. Erst der Tod der Ehefrau und Thalias eigene Heirat, die ihre Beziehung legitimiert, führen schließlich dazu, dass die Verhältnisse wieder „richtig“ sind und sie ihr Happy End bekommt. Ich will hier betonen, dass ich Thalias Missbrauch damit nicht schönreden oder ihr anteilig Schuld zuschieben will. Da aber die Geschichte selbst den Missbrauch nicht als Missbrauch anerkennt, ist zumindest aus damaliger Sicht eine solche Botschaft denkbar.

Giambattista Basile, von Nicolaus Perrey

Illustration von Warwick Goble, 1911

Die Hochzeit von Zephyr und Chloris. Römisches Fresko, Pompeji

Perceforest

So weit, so creepy. Aber selbst die Geschichte von Thalia ist nicht die älteste Version (ganz abgesehen von den Parallelen zur Zeus-Sage). Der Ritterroman „Perceforest“, oder auch „Le Roman de Perceforest“, wurde zwischen 1330 und 1340 verfasst und erzählt quasi eine fiktive Vorgeschichte der Artuslegende. In Buch drei der langen Abhandlung wird die Geschichte von Troylus und Zellandine erzählt, die weitaus umfangreicher und komplexer ist als die späteren Verarbeitungen der Geschichte. Mehr noch, die „Dornröschen-Geschichte“ in Perceforest ist nur eine Erzählung unter vielen, eingebunden in einen größeren geschichtlichen Kontext, und zumindest der männliche Protagonist (hier ein Ritter, kein Prinz) hat eine längere Vorgeschichte, bevor er auf seine „Königstochter“ trifft. Diese ist Zellandine, die Tochter von König Zelland. Wie es in dem Land üblich war, hatte die werdende Mutter eine Woche vor der Geburt ein Festmahl für die drei Göttinnen des örtlichen Tempels vorbereiten lassen, das diese dort im Geheimen essen – die Geburtsgöttin Lucina, die dafür verantwortlich ist, dem Kind den Übergang in die Welt zu ermöglichen, die Liebesgöttin Venus, die es mit Leben füllt, und die Schicksalsgöttin Themis, die das Lebensschicksal des Kindes bestimmt. Hier haben wir also erneut und diesmal sehr deutliche Einflüsse griechischer Mythologie.

Die Schwester des Königs vergisst allerdings, für Themis ein Messer auf den Esstisch zu legen. Diese gibt dem neugeborenen Kind daraufhin ein schweres Schicksal: Wenn sie das erste Mal einen Faden vom Rocken einer Spindel zieht, wird sie sich an einer Flachsfaser stechen und in einen tiefen Schlaf verfallen. Venus, die Göttin der Liebe, verspricht König Zelland, dass sie sich um das Brechen des Fluches kümmern wird.

Hier haben wir einige spannende Unterschiede und Parallelen. Zum einen sind es weder Feen noch Wahrsager oder weise Frauen, sondern Göttinnen, womit wir wieder bei den „mächtigen Wesen“ sind, die man nicht kränken sollte. Hier haben wir außerdem keinen Todesfluch, sondern lediglich den Schlaf-Fluch, allerdings ohne zeitliche Begrenzung. Auch hier wird eine Lösung durch eine andere Göttin angeboten, allerdings nicht in Form einer Abschwächung, sondern in der Möglichkeit, den Fluch zu brechen. Ebenso haben wir hier die Flachsfaser und nicht die Spindel, die den Fluch auslöst.

Bevor der Fluch eintreffen kann, trifft Zellandine den Ritter Troylus und die beiden verlieben sich. Troylus setzt sich in einer Vorgeschichte zu dieser Erzählung ausführlich mit der Frage der „wahren Liebe“ auseinander und erkennt, dass diese eine Person stark macht – so verliert er ein Duell gegen einen weniger erfahrenen Ritter, weil dieser bereits seine „wahre Liebe“ gefunden hat. Der Gedanke des „Richtigen“, der bei Basile fehlt, ist also ein sehr ursprünglicher Gedanke dieser Geschichte, der trotz dieser Unterbrechung sich durch die folgenden Versionen zieht.

Als Zeichen ihrer Verbundenheit schenkt Zellandine Troylus einen Ring. Während Troylus gerade auf Reisen ist, kommt es zu Zellandines schicksalshaften Begegnung mit einem Spinnrad und sie schläft ein. Ihr Vater Zelland sperrt die Schlafende in einen Turm ein, damit sie sicher ist, und lässt sie von seiner Schwester bewachen. Der Gedanke dahinter: Nur ein Gott kann das Fenster erreichen und so in den sicheren Turm eindringen (im Turm-Motiv sehen manche auch eine Parallele zum Märchen von Rapunzel). Statt sich allerdings nur auf das Versprechen der Göttin Venus zu verlassen, berät Zellandines Vater sich mit Ärzten und sucht nach einer Lösung. Ebenso ist Zellandines Zustand weniger magisch als komatös: Ihre Tante muss ihr im Schlaf immer wieder Ziegenmilch einflößen, damit sie am Leben bleibt.

Troylus erfährt unterdessen von Zellandines Schicksal und macht sich auf den Weg, um ihr zu helfen. Dabei erhält er eine Unterkunft bei einer alten Frau und findet heraus, dass deren Sohn ebenfalls in Zellandine verliebt ist. Die alte Frau gibt Troylus einen Kräutertrank, der seinen Kopf durcheinanderbringt. Als er abreist, merkt er weder, dass sein Konkurrent seine Kleidung und Waffen gestohlen hat, noch kann er sich erinnern, was er überhaupt vorhatte. Er kommt an den Hof von Zellandines Vater Zelland, wird dort aber aufgrund seines Zustands für einen „Idioten“ gehalten und nicht ernst genommen.

Als Troylus Zelland zum Tempel der drei Göttinnen folgt, wo dieser für seine Tochter beten will, schläft Troylus ein. Im Traum begegnet ihm die Göttin Venus und befreit ihn aus seinem Zustand. Sie verspricht, ihm bei der Befreiung seiner geliebten Zellandine zu helfen, da sie ihre gegenseitige Liebe als wahre Liebe erkannt hat – erneut ein Hinweis darauf, dass Troylus „der Richtige“ ist, um den Fluch zu brechen.

Troylus macht sich wieder auf den Weg, um Zellandines Turm zu finden, und stößt dabei auf den Sohn der alten Frau, der seine Kleidung und Rüstung gestohlen hat. Er überwältigt ihn und schaltet ihn als Konkurrenz aus, indem er ihn ins Gefängnis schickt. Mit Waffen und Rüstung ausgestattet, geht Troylus erneut zum Tempel und bittet Venus um Hilfe. Sie gibt ihm einen Spruch, der ihn auffordert, zu Zellandines Turm zu gehen und dort „die Frucht zu pflücken, die Heilung bringt“. Troylus versteht den Spruch nicht, aber Venus verspricht, dass alles klar werden wird, sobald er Zellandine sieht.

Am Turm angekommen schwimmt er durch den schützenden Wassergraben, aber die steile Mauer kann er nicht erklimmen. Er ruft erneut Venus an, und diese schickt ihm Zephyr, eine Windgottheit, die ihn zum Fenster des Turms trägt. In gewisser Weise haben wir hier wieder eine starke Parallele zum Disney-Film, in dem Sinne, dass die „guten Kräfte“ immer wieder eingreifen, um dem „Prinzen“ zu helfen. Der Unterschied ist hier allerdings erneut, dass es keine „böse Fee/Göttin“ gibt: Themis wird jedes Recht zugestanden, Zellandine aufgrund von fehlendem Respekt zu verfluchen, und sie greift im Laufe der Handlung nicht Mal ein, um Venus am Brechen des Fluchs zu hindern.

Im Turmzimmer findet Troylus die schlafende Zellandine auf einem prächtigen Bett – ein weiteres Motiv, dass sich durch alle Versionen (mit Ausnahme von Basile) zieht. Er spricht sie an und berührt sie, aber sie erwacht nicht. Troylus beweint ihr Schicksal. Voller Liebe und Sehnsucht nach ihr will er sie küssen, zögert aber zunächst, da er das nicht ohne ihr Einverständnis tun will – ein ganz anderer Ton als bei Basile. Schließlich überkommt es ihn doch. Er überschüttet sie mit Küssen und schöpft Hoffnung, als ihre Wangen sich röten, und so küsst er sie weiter, aber sie wacht nicht auf. Erneut ruft er Venus an, damit sie ihm die „Frucht“ zeigt, die er „pflücken“ muss, um seine Geliebte zu heilen. Die Göttin Venus erscheint und erklärt Troylus, er müsse mit Zellandine schlafen, um sie zu wecken. Troylus weigert sich, da ein „wahrer Liebender seiner Geliebten keine Gewalt antun würde“. Venus wird daraufhin wütend und erzwingt durch göttliche Macht solche Leidenschaft in ihm, dass er schließlich nachgibt. Er genießt die Erfahrung, aber dass Zellandine nicht erwacht und diesen Moment mit ihm teilen kann, enttäuscht ihn.

Zephyr erscheint erneut und ermutigt Troylus: Seine Tat ist der erste Schritt zu Zellandines Heilung. Nun aber muss er verschwinden, da Zellandines Vater und Tante das Licht im Turm gesehen haben und bereits auf dem Weg sind, um nachzusehen. Damit Zellandine Bescheid weiß, dass Troylus sie erlöst hat, wenn sie endlich erwacht, tauscht er seinen Ring mit ihrem, bevor Zephyr ihn fortträgt.

Zellandines Vater und Tante entdecken schließlich die Spuren von Troylus‘ Tat und nehmen an, es sei der Gott Mars, der Zellandine besucht und mit ihr geschlafen hat. Neun Monate später gebiert die noch immer Schlafende ein Kind, das auf der Suche nach der Brust an ihrem Finger nuckelt und den Splitter herauszieht – eine direkte Parallele zu Thalia, wobei es keine Zwillinge sind. Zellandine erwacht. Ihre Tante, die Schwester des Königs, erzählt ihr endlich von dem Fluch. Zellandine ist entsetzt, dass ein Mann mit ihr geschlafen hat, während sie bewusstlos war, und beweint ihre Jungfräulichkeit, auch dann noch, als ihre Tante die Vermutung ausspricht, es sei der Gott Mars gewesen. Am Fenster erscheint nun eine Göttin in Vogelgestalt und nimmt das neugeborene Kind mit. Sie versichert Zellandine und ihre Tante, dass es dem Jungen gutgehen wird.

König Zelland feiert das Erwachen seiner Tochter. Zellandine erholt sich von ihrem langen Schlaf und beginnt, über ihren Geliebten Troylus nachzudenken. Sie will ihn unbedingt wiedersehen, hat aber Angst, dass er sie nach dem Verlust ihrer Jungfräulichkeit womöglich nicht mehr haben will. Sie tröstet sich mit dem Gedanken, dass er unmöglich von der ganzen Sache wissen kann. Dann bemerkt sie den ausgetauschten Ring, versteht aber nicht, wie das geschehen sein kann – Troylus kann unmöglich ihr sicheres Zimmer erreicht haben.

Troylus wurde ohne näher genannten Grund weit fort getragen und macht sich sofort wieder auf den Weg, um zu seiner geliebten Zellandine zurückzukehren. Auf dem Weg trifft er eine Gruppe von Rittern. Diese erzählen ihm, dass König Zelland ein Fest zu Ehren seiner Tochter geben wird, zu dem auch ein Ritterturnier angesetzt ist. Dabei soll sich der tapfere und edle Ritter Nervin besonders hervortun, denn Zelland plant, ihn mit seiner Tochter zu verheiraten.

Troylus eilt zu Zellands Schloss, um das zu verhindern. Auf dem Weg hat er einen Traum, in dem er seinen und Zellandines Sohn trifft. Die Göttin, die sich um ihn kümmert, verspricht dem Kind eine glorreiche Zukunft.

Nachdem Troylus erwacht, schleicht er sich in die Feierlichkeiten ein. Im Turnier besiegt er alle anderen Ritter, gibt sich aber zunächst nicht zu erkennen. Zellandine ist sehr traurig über sein scheinbares Fehlen. Nachdem Troylus auch Nervin besiegt hat, darf er abends beim Bankett neben Zelland und Zellandine sitzen. Zellandine erkennt ihn nicht, sieht aber den Ring an seinem Finger und ahnt, dass ihr Geliebter doch gekommen ist.

König Zelland will seine Tochter trotz allem mit Nervin verheiraten. Zellandine bittet um Bedenkzeit, schickt aber heimlich eine Nachricht an den Gewinner des Turniers mit der Bitte, dass er sie mitnimmt, auch wenn sie noch nicht sicher weiß, dass es sich um Troylus handelt. Troylus kommt zu ihrem Zimmer und erklärt ihr alles, was passiert ist und wie er sie auf den Befehl der Göttin Venus von ihrem Fluch erlöst hat. Die beiden beschließen, gemeinsam wegzulaufen und zu heiraten. Zellandine hinterlässt ihrem Vater eine Nachricht, die besagt, dass „der Gott Mars“ sie mitgenommen hat, damit sie nicht einen Mann heiraten muss, den sie gar nicht heiraten will.

Entwicklung

Perrault hat von Basile einzelne Elemente übernommen und in Teilen umgedeutet, wodurch sie nicht mehr ganz nachvollziehbar waren – siehe die kannibalistische Königsmutter versus die rachsüchtige Ehefrau, die ihrem untreuen Mann schaden will. Ähnliches sieht man hier zwischen Perceforest und Basile: Auch bei Perceforest haben wir eine Vergewaltigung im weitesten Sinne, allerdings kennen und lieben sich beide „Beteiligten“ vor der Tat. Zudem handelt Troylus nicht aus selbstsüchtigen Gründen, sondern hat eine zweifache Entschuldigung: die Manipulation durch die Göttin Venus und das Wissen, dass er auf diese Weise die Frau retten kann, die er liebt. Nicht zuletzt erhalten Zellandine und Troylus am Ende die Gelegenheit, über die Sache zu sprechen und Frieden damit zu schließen (auch wenn immer noch die Frage bleibt, weshalb Venus gerade diesen Weg gewählt hat, um den Fluch zu brechen). Warum Basile diese Elemente in seiner Version aus dem Mann, der seine Geliebte retten will, einen notgeilen König macht und sogar noch eine betrogene Ehefrau mit reinnimmt, erschließt sich zumindest mir nicht. Es ändert den gesamten Ton des Märchens wie auch die ursprüngliche Botschaft. Auch die Erwähnung der „Frucht“, die der König bei Basile „pflückt“, als er die schlafende Thalia vergewaltigt, erscheint im Vergleich wie eine schlechte Parodie.

Ebenso spannend ist die Tatsache, dass wir hier nicht nur eine lineare Entwicklung haben: Das Element des Geschirrs und der geprellten letzten Fee/Frau/Göttin taucht bei Perceforest zum ersten Mal auf, wird bei Basile ausgelassen, um dann von Perrault und Grimm wieder aufgenommen und bei Disney nur noch in Teilen gezeigt zu werden. Das Element der guten Wünsche und/oder des Fluches zieht sich bei allen Geschichten hindurch, allerdings in verschiedener Weise und mit verschiedenen Akteurinnen (weise Frauen, Feen, Wahrsager und Göttinnen), ebenso wie das Motiv des Spinnrads und die Tatsache, dass die Protagonistin im Unklaren gelassen wird.

Die Geschichte „wahrer Liebe“ in Perceforest wird bei Basile weitergesponnen zu einer seltsamen „Dreiecksgeschichte“ mit sehr düsteren Elementen, bei Perrault zu einer „Liebesgeschichte aus der Ferne“, bei den Grimms zu einer Geschichte zweier Fremder, die erst ganz zum Schluss das Element der Liebe mit reinnimmt, während der Disney-Film letztendlich auf den Ursprung zurückgreift und die Liebenden bereits vor dem Brechen des Fluchs zueinander führt. Die Weiterführung der Geschichte besteht bei Perceforest in der beinahe-Hochzeit mit dem falschen Mann, wird bei Basile zu einer Art Konkurrenzgeschichte mit zwei Frauen, bei Perrault zu einer eher unnötigen Geschichte über eine wahnsinnige Mutter und verschwindet bei den Grimms und Disney ganz, ohne dass etwas zu fehlen scheint.

Der Kampf zwischen Gut und Böse taucht dagegen allein bei Disney auf, während alle anderen Geschichten den Fokus auf der Liebesgeschichte selbst (im weitesten Sinne) haben. Bei Perceforest ist die Schlafende nur für den „wahren Liebenden“ erreichbar, in diesem Fall durch ihre Verwahrung in einem Turm und ein Fenster, das nur von einem Gott erreichbar ist. Auch bei Basile spielt ein Fenster eine Rolle, hier allerdings durch einen entflohenen Jagdfalken, der durch ein Fenster ins Schloss fliegt und so den König dazu bringt, ihm zu folgen – hier fehlt allerdings das Motiv der unüberwindbaren Barriere. Dieses taucht erst bei Perrault wieder auf, hier als Dornenhecke, und nicht als passives, sondern als aktives Hindernis, das sich erst dem Richtigen öffnet – ein Element, das erst bei Disney wieder verloren geht. Und zuletzt haben wir bei Perceforest eine Geschichte, in der das Schicksal zweier Menschen durch die Einmischung übernatürlicher Kräfte (Göttinnen) aufgrund einer absoluten Kleinigkeit völlig durcheinandergebracht wird und erst am Ende durch das Eingreifen derselben Mächte wieder ins Lot kommt. Bei Basile tauchen diese „Kräfte“ nur ganz am Anfang auf, bei Perrault greift die letzte Fee nur beim Schutz des Schlosses noch einmal ein, und bei den Grimms beschränkt sich ihr Auftritt allein auf den Anfang. Erst bei Disney taucht diese durchgehende Einmischung wieder auf, allerdings in Form eines Machtkampfes.

Ich finde es spannend zu sehen, wie eine Geschichte sich über die Jahrhunderte hinweg entwickelt, wie verschiedene Autoren verschiedene Schwerpunkte wählen – und wie am Ende, nach über 600 Jahren Entwicklung, dann doch die schicksalshafte Geschichte zweier Liebender erhalten bleibt, die trotz aller Widrigkeiten zueinanderfinden.